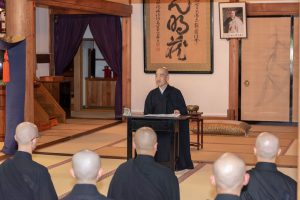

大衆法話(平成30年7月1~10日)

七月一日より十日まで晩課盂蘭盆施食会に引き続いて、修行僧一人ひとりが法話を発表する「大衆法話」が行われました。

修行僧は毎月の「布教講座」で研鑽を重ね、修行の合間を縫って法話を練り上げました。自身と仏の教えを照らし合わせることで至らぬ自分に気づき、そして、教えによって導かれた自身の経験を語りました。

怒りにしがみつかないこと

小川彰紀

みなさんは人を怒鳴りつけたことがありますか。

私は、長谷寺での修行生活で、様々な新しい自分と出会うことができました。その多くは、情けない自分、卑怯な自分といったマイナスのものばかりです。そういった中に「人を怒鳴りつける自分」がいました。今までの人生の中でそのような自分はほとんど記憶になく、自分自身では穏やかな性格だと思っておりましたが、そうではないことに気づかされました。

仏の戒法に十重禁戒といって、我々が日々実践すべき大切な十か条の定まりがあります。その一つに「怒りに流され、自らを失うことあるまじ」との不瞋恚(ふしんに)戒(かい)という定まりがあります。この教えの意味するところは、「人は結局、怒りの原因となった物事や相手によよってではなく、自らの心の内の怒り怨みによって苦しむこととなる、だから、そのような感情にしがみついてはならない」ということであると私は理解しています。十重禁戒には、他に、嘘を言うな、盗みをするなといったものもあるため、単純な道徳を説いているだけというように見えますし、以前は私もそのように捉えておりましたがそうではありませんでした。

ある日のことです。その日、私は当番として法要の準備をしておりました。法要の開始まで時間がなく、間に合わないのではないかと焦りながら、イライラしながら作業をすすめておりました。そこへ後輩の修行僧がやってきました。彼は、私が準備している法要の前に行われる法要の準備を担当しています。正直、今、何か頼まれるのは困るなと思っておりました。ところが、そんな私の状況を知ってか知らずか、彼が質問をしてきました。

「彰紀さんが、私が担当している法要の準備等について、まとめてメモを作っているとお聴きしたのですが、今、お借りできないでしょうか」

聞いた途端、私はカッと頭に血が上りました。と、いいますのも、元々イライラしている状況であったことに加え、彼がいっているメモは、後輩修行僧たちへの貸し出しの中でいつの間にか無くなってしまっていたものだったからです。

「今、そんなもの無いよ!」

感情に流されるまま、私は大きな声を出していました、後輩の僧はびっくりし、去って行きました。

一度、怒りが噴出すると、なかなか収まりません。私は法要の間中も、終わっても「なぜ、人が忙しくしているときにきいてくるのか」、「法要の直前で調べ物をするなど気持ちが足りない」、「重宝していたメモだったのに、なぜ無くなってしまったのか」など、同じようなことを何度も思い返しては腹を立てていました。怒りは収まりませんが、そのうち何に怒っているのか分からなくなってきました。

その時です。修証義というお経を解説した本の中に、不瞋恚(ふしんに)戒(かい)について、次のように説明されていたことが頭の中に浮かんできました。

「怒りは己が煩悩のわざです。怒りの業は自ら背負わなければなりません」

その本を読んでいた時、正直なところ、何を言っているのか良く分かっておりませんでしたが、急に理解がすすみました。

後輩修行僧は、確かに間が悪い時に来ましたが、止むを得ない事情があったのかも知れません。そもそもメモも彼が失くした訳でもありません。それなのに私は起きてしまった怒りを手放すことが出来ず、心に波風を立てて自らにストレスを与えていたのだと気づきました。

生きていく中で、怒らないことはまず無理でしょうし、起きてしまった怒りを簡単に捨て去ることも難しいでしょう。しかし、そこにしがみついてしまうこと、それは、その間自らを苦しめることを意味します。私は不瞋恚(ふしんに)戒(かい)をそのように理解しました。

別の日のことです。私は、限られた時間の中で、法要での動き方を練習しておりました。そこへ別の後輩修行僧がノートを借りに来ました。そのノートも誰かに貸したきり、行方知れずになっているものでした。

「またか!」私は、単純にもまたカッとなりました。しかし、その時、先日の経験を思い出します。不瞋恚(ふしんに)戒(かい)です。感情に流されるまま、怒りにしがみつくと自分の苦しみとなります。何とかして早く手放さなければなりません。私は、大急ぎで「自分は何に怒っているのか」を考えました。

そして、自分の感情としては後輩修行僧に対してではなく「邪魔されずに練習をしたい」ということへの怒りが大部分であると分かりました。物事が自分の思い通りにならないことを怒るのは、どちらかと言えば自分の都合です。そのことに気づいたとき、怒りの温度が下がるのを感じ、少し口調は荒かったかも知れませんが、怒りの感情を残すことなく、後輩修行僧にアドバイスを送ることが出来ました。

これから私の人生で起きてくる怒り怨みといったものは、こんな軽いものばかりでないかも知れません。しかし、今回の経験を通して得たことは、不瞋恚(ふしんに)戒(かい)によって、より苦しみの少ない道を歩むことができるということですので、今後も実践しつづけてまいりたいと思います。